Santo del Giorno, 20 maggio – San Bernardino da Siena

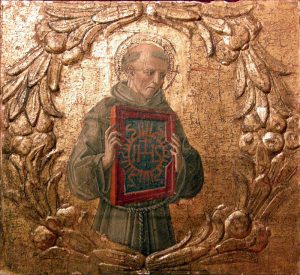

Bernardino da Siena è stato un religioso e teologo italiano, appartenente all’Ordine dei Frati Minori. Papa Niccolò V lo proclamò santo nel 1450, appena sei anni dopo la morte.

San Bernardino nacque a Massa Marittima in provincia di Grosseto l’8 settembre 1380 dalla nobile famiglia degli Albizzeschi (famiglia di origine senese). Lo stesso giorno venne battezzato nella cattedrale. Rimasto orfano (a 3 anni della madre Nera e a 6 dal padre) si trasferì a Siena. Qui frequentò gli studi e visse agiatamente, curato dalle zie.

Dopo aver vestito l’abito a ventidue anni, iniziò un’intensa attività come predicatore girando e predicando con forbito linguaggio per tutta l’Italia settentrionale.

La sua predicazione fu così incisiva da essere sprone di forte rinnovamento per la Chiesa cattolica italiana e per tutto il movimento francescano. Nelle sue prediche insisteva sulla devozione al Santissimo Nome di Gesù.

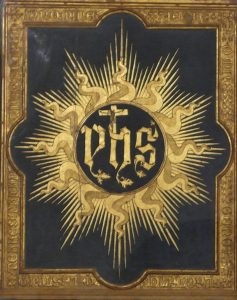

Si ritiene che grazie a lui il Cristogramma JHS entrò nell’uso iconografico comune e divenne familiare alla gente. Infatti, ai fedeli che ascoltavano le sue prediche venivano fatte baciare delle tavolette di legno incise con il monogramma JHS sormontato da un Crocifisso e attorniato da un sole. Il simbolo disegnato sulle tavolette: un sole d’oro in campo azzurro, al centro del cerchio del sole le tre lettere JHS.

Il sole ha dodici raggi che san Bernardino, in relazione al nome Gesù così descrive:

- I Rifugio dei peccatori

- II Vessillo dei combattenti

- III Medicina degli infermi

- IV Sollievo dei sofferenti

- V Onore dei credenti

- VI Splendore degli evangelizzanti

- VII Mercede degli operanti

- VIII Soccorso dei deboli

- IX Sospiro di quelli che meditano

- X Aiuto dei supplicanti

- XI Debolezza di chi contempla

- XII Gloria dei trionfanti

Bernardino non mancò di attenzione agli aspetti pratici della vita dei fedeli, con un’analisi innovativa e decisamente moderna.

Il suo pensiero si ricorda nella storia del pensiero economico poiché fu il primo teologo, dopo Pietro di Giovanni Olivi, a scrivere un’intera opera sull’economia intitolata Sui contratti e l’usura. Nel libro egli condanna aspramente l’usura e affronta i temi della giustificazione della proprietà privata, dell’etica del commercio e della determinazione del valore e del prezzo.

Analizza, inoltre, con grande profondità la figura dell’imprenditore e ne difende il lavoro onesto.

Per essere onesto, sostiene Bernardino, l’imprenditore dev’essere dotato di quattro grandi virtù: efficienza, responsabilità, laboriosità, assunzione del rischio. I guadagni che derivano a chi ha saputo attenersi a queste virtù sono la giusta ricompensa per il duro lavoro svolto ed i rischi corsi.

Per contro, condanna senza mezzi termini i nuovi ricchi, che invece di investire la ricchezza in nuove attività, preferiscono prestare a usura e strangolano la società anziché farla crescere.

Come già ad altri importanti predicatori, Bernardino trattò il tema della riconciliazione e della risoluzione di contese.

Si dedicò assiduamente alla predicazione in modo molto tagliente ed esplicito nei contenuti, il che gli procurò diversi nemici.

Nel 1425 predicò tutti i giorni per sette settimane nella città di Siena. Gli ambienti degli usurai e quello delle case da gioco gli si dimostrarono particolarmente ostili, tanto che Bernardino subì un processo per eresia sostenuto a Roma nel 1427.

Durante il 1427, Bernardino subì il processo al vaglio della Santa Inquisizione. Lo prosciolsero completamente dall’accusa anche grazie al teologo Paolo da Venezia che scrisse un trattato di difesa in suo favore.

Papa Martino V che lo conobbe durante il processo lo apprezzò per la spiritualità ed eloquenza, e gli chiese di predicare anche a Roma.

Le Prediche volgari sono una raccolta delle quarantacinque prediche che il Santo, su richiesta dei Signori del Comune, tenne a Siena, in piazza del Campo, per 45 giorni a partire dal 15 agosto 1427.

Quando il Santo giunse a Siena nell’agosto del 1427, era stanco dei suoi viaggi e voleva riposare, ma per l’insistenza dei Signori iniziò a predicare il 15 agosto. Si deve notare che i Senesi desideravano che il Santo ritornasse a Siena da Vescovo, ma il Santo per ben tre volte nella sua vita rifiutò il vescovado.

Poiché non vi erano, a Siena, chiese capaci di contenere tutta la popolazione, si decise che predicasse nella piazza del Campo. Poi si decise che iniziasse all’alba, per permettere a tutti di ascoltarlo. Alzarono un altare per la Messa tra due finestre del Palazzo Comunale; successivamente costruirono un pulpito su quattro gambe di legno. A sinistra del pulpito fu posta una tribuna per i Priori della Signoria. A destra stavano le donne ed a sinistra gli uomini, separati da un tendone affinché gli uomini non “si balestrassero” con gli occhi. Il santo iniziava prestissimo a dire Messa: la piazza incominciava a riempirsi e, a Messa finita, iniziava subito la predicazione, che finiva intorno alle sette, quando aprivano i negozi e la piazza si riempiva di persone che andavano al mercato, che si teneva intorno alla stessa.

Il santo scriveva anche in latino, ma predicava in dialetto.

Vi era a Siena un tal Benedetto di maestro Bartolomeo, cimatore di panni, sposato con figli, che tralasciò il lavoro per scrivere – come si legge nel Prologo – le presenti prediche, de verbo ad verbum man mano che Bernardino le pronunciava. Tali trascrizioni sono testimone fondamentale sia della predicazione in sé, sia dell’arte oratoria di san Bernardino da Siena.

Egli non scriveva sulla carta: inchiostro e penna d’oca mal si adattavano ad una scrittura veloce, per non parlare dei costi. Adoperava invece delle tavolette cerate su cui scriveva con lo stilo a sgraffio: con enorme risparmio perché le tavolette cerate potevano essere rispalmate e pareggiate con la parte opposta dello stilo (a forma di spatola).

Benedetto si recava al Campo con tante tavolette, preparate la sera prima, le scriveva, le riportava a casa, le ricopiava su carta pecora, rispalmava le tavolette ed era pronto per il giorno dopo; e così per quarantacinque giorni. Spesso il santo non solo interloquiva con il pubblico ma parlava direttamente con lui invitandolo, per esempio, a stare attento a trascrivere bene un certo discorso.

Quindi egli fece veramente un’opera meritoria perché, altrimenti, le prediche e quindi il pensiero del Santo sarebbero andate totalmente perduti.

A più riprese rifiutò la carica di vescovo, per dedicarsi appieno alla sua vocazione di predicatore e missionario: nel 1427 per la città di Siena, nel 1428 per quella di Viterbo, nel 1431 per quella di Ferrara e nel 1435 per quella di Urbino. Nel 1430 si recò a cercare pace e riposo al Santuario di San Francesco sul Monteluco. A lui si devono importanti ampliamenti del santuario stesso; dopo 10 anni dalla sua morte venne eretta nel cortile una cappella a lui dedicata.

Durante la permanenza nella terra dei Montefeltro, ebbe la simpatia e la stima di Federico, futuro Duca d’Urbino, che frequentandolo ne rimarrà segnato nella spiritualità per tutta la vita.

Nel 1437 divenne vicario generale dell’ordine degli osservanti. Nel 1438 venne nominato vicario generale di tutti i francescani italiani.

Non smise mai di dedicarsi, nonostante questi incarichi, all’evangelizzazione. Nel 1444, pur essendo molto malato, su invito del vescovo Amico Agnifili, si recò a L’Aquila, anche per tentare di riconciliare due fazioni che in città si affrontavano apertamente. Morì il 20 maggio in questa città. In seguito il suo corpo fu sepolto nella basilica di San Bernardino dell’Aquila, all’interno dell’omonimo mausoleo.

Si racconta che la bara continuò a gocciolare sangue fino a quando le due fazioni non si furono riappacificate.

Fonte: Wikipedia