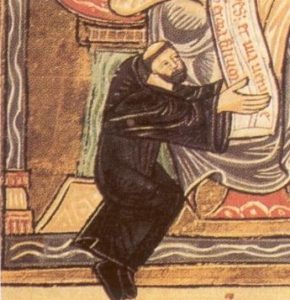

Santo del Giorno, 18 novembre – Sant’Oddone di Cluny

Oddone di Cluny fu il secondo abate dell’abbazia di Cluny e fu tra gli artefici della riforma cluniacense. La Chiesa cattolica lo venera come santo.

Biografia

Era figlio di un feudatario di Deols, vicino a Le Mans, nella regione di Tours. Oddone ricevette la sua prima educazione alla corte di Guglielmo I di Aquitania, studiando a Parigi con Remigio di Auxerre.

Intorno al 909 divenne monaco, sacerdote e superiore nella scuola dell’abbazia di Baume, il cui abate Berno fu il fondatore dell’abbazia di Cluny e ne fu il primo abate. Nel 920 divenne abate di Aurillac e nel 927, alla morte di Berno, fu indicato da questi come successore all’abbazia di Cluny.

Con l’autorizzazione di papa Giovanni XI nel 931, Oddone riformò i monasteri in Aquitania, nel nord della Francia ed in Italia. Il privilegio papale gli diede il potere di unire molte abbazie sotto la sua supervisione. Inoltre poté ricevere a Cluny monaci di altre abbazie benedettine non ancora riformate. La maggior parte dei monasteri rimasero indipendenti e diversi divennero centri di riforma. Oddone fu il più grande riformatore di Cluny, che divenne il modello di monachesimo per i successivi secoli avvenire, trasformando il ruolo della pietà religiosa in diuturno stile di vita.

Fra il 936 ed il 942 visitò l’Italia diverse volte fondando il monastero di Nostra Signora sull’Aventino a Roma e riformando diversi monasteri come Subiaco e Montecassino. Egli fu spesso coinvolto in importanti missioni di tipo politico, ad esempio mediò nella pace fra Ugo di Arles e Alberico I di Spoleto su mandato di papa Leone VII.

Fra i suoi scritti si ricordano una biografia di Geraldo d’Aurillac, tre libri di Collationes (opere morali, severe e risolute), alcuni sermoni, un poema epico sulla redenzione (Occupatio) in diversi tomi (ed. Swoboda, 1990) e 12 antifone corali in onore di Martino di Tours. In una delle antifone dice: “Tu che per tre volte hai vinto il caos, rialza quelli che son caduti nel peccato; come tu dividesti il tuo mantello, rivestici della giustizia!”.

Venerato come santo, la sua memoria liturgica ricorre il 18 novembre.

Oddone e la musica

Oddone fu anche un teorico musicale e la sua riforma durò per diversi secoli fino a quella di Francone da Colonia. Si tratta di una notazione tuttora impiegata nei paesi anglosassoni, che utilizza le lettere dalla A alla G, per indicare la successione dei suoni dal La al Sol. Le lettere maiuscole si riferiscono alla prima ottava (quella più bassa), le lettere minuscole alla seconda ottava (ottava intermedia).

Per quanto riguarda il Si, nota mobile, si utilizzava il Si dai contorni rotondi se bemolle, mentre il Si dai contorni quadrati se naturale. Dal punto di vista pratico, per facilitare la memorizzazione dei canti, si posero degli accenti (neumi) sul testo, che ricordavano, a chi cantava o leggeva il testo, l’andamento della melodia. E poiché in greco l’accento si chiama neuma, questa notazione venne chiamata neumatica.

Inizialmente, gli accenti furono l’accento acuto (ˊ), l’accento grave (ˋ), circonflesso (ˆ) e l’anticirconflesso (ˇ). Gli vennero dati anche nomi, quali, ad esempio, notazione in campo aperto (perché i neumi erano liberamente posti sul testo), notazione adiastematica (da “diastema” = intervalli + “a privativa, cioè incapace di indicare l’altezza precisa dei suoni, ma solo l’andamento della melodia) e notazione chironomica (da “cheiros” = mano, perché riproponeva, in pergamena, il movimento della mano del “precento” (= direttore d’orchestra), che guidava il coro.

- Le notazioni si complicano in ordine decrescente: la notazione di S.Gallo e quella di Metz sono molto più complesse della notazione inglese, in quanto offrono una grande quantità di informazioni supplementare sulle sfumature esecutive.

- La notazione aquitana presenta segni dislocati nello spazio, dunque, pur essendo ancora adiastematica, suggerisce la disposizione delle note, grazie alla disposizione spaziale dei neumi. I neumi utilizzati dalla notazione aquitana hanno forma quadrata, che sarà la forma delle notazioni successive.

Un momento decisivo nell’evoluzione della scrittura musicale fu quello in cui un ignoto copista tracciò una linea a secco, senza inchiostro, sulla pergamena. Prima di questa linea pose la lettera C (= Do, nella notazione alfabetica medievale). I neumi che stavano sopra della linea erano al di sopra del do, mentre quelli che stavano sotto erano al di sotto del do. Successivamente si aggiunse una seconda linea, prima della quale venne messa la lettera “G” (che indicava il sol) ed una terza linea, preceduta dalla lettera F (che indicava il Fa).

L’evoluzione di queste lettere ha portato alla nascita delle chiavi di Do, Sol e Fa. Inizialmente ogni linea aveva la sua chiave ed era colorata, per essere distinta della altre. Il punto di arrivo di questo tentativo, di questo sforzo di trovare una notazione che indicasse l’altezza reale dei suoni fu appunto la notazione quadrata guidoniana. Era una notazione costituita da quattro linee e tre spazi (= tetragramma). La 5º linea nacque quando si sviluppò un canto più ampio dal punto di vista melodico. La chiave utilizzata era una sola. Dal punto di vista della forma dei neumi, questa notazione deriva da quella aquitana.

Fonte: Wikipedia